इतिहासप्रेमी पर्यटकों के लिए घुमक्कड़ी का जो आनंद राजस्थान में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। एक वृत्तांत चित्तौड़गढ़ की यात्रा का

इष्ट देव सांकृत्यायन

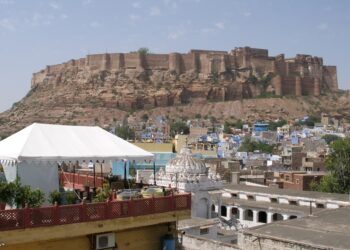

किले-महल और रेगिस्तान में रेत के ढूहे यानी सैंड ड्यूंस… दूर-दूर तक यही राजस्थान की पहचान है। लेकिन इस पहचान के इतर इसकी एक और पहचान शौर्य, बलिदान और तप की भी है। गढ़ों यानी क़िलों का सरताज कहा जाने वाला चित्तौड़गढ़ राजस्थान की इन तीनों विशिष्टताओं का जीवंत साक्षी है। यही तो वह प्राचीर है जिसकी दीवारों में लगी एक-एक चट्टान अपने भीतर महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथा समेटे हुई है। धूल की एक-एक कण से जो फूट-फूटकर स्वयमेव सुनाई देता है वह पन्ना धाय का बलिदान है। अपने अतुल्य सौंदर्य के लिए कई गाथाओं-महाकाव्यों में वर्णित महारानी पद्मिनी के बुद्धिचातुर्य और उनके साथ-साथ जौहर करने वाली सैकड़ों क्षत्राणियों का तप इस पूरे क्षेत्र की हवाओं में अपने-आप ही मुखरित होता है। और हाँ, सत्तालोलुप बनवीर की गद्दारी भी यहीं रह-रह कर टीसती रहती है।

गढ़ तो चित्तौडग़ढ़, बाक़ी सब गढ़ैया… यह कहावत और इसके साथ-साथ मेवाड़ के महाराणाओं की शौर्यगाथाएँ बचपन से सुनता आया था। इसलिए चित्तौड़ का गढ़ यानी क़िला देखने की इच्छा कब से मन में पलती आ रही थी, कह नहीं सकता। कार्यक्रम सुनिश्चित होने के बाद हम लोग दिल्ली से रात में देहरादून एक्सप्रेस से चले और चित्तौडग़ढ़ पहुँचे तो दिन के साढ़े 11 बज रहे थे। रेलवे स्टेशन के पास ही जैन धर्मशाला में एक अच्छा कमरा मिल गया। फ्रेश होने और नाश्ता आदि करने के बाद क़रीब एक बजे हम लोग निकल पड़े क़िले की ओर।

दूरी कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन ऑटो वाले ने अपने वादे के विपरीत बस स्टैंड से थोड़ा आगे ले जाकर छोड़ दिया। वहाँ से हमें दूसरा ऑटो पकडऩा पड़ा, जो हमें चित्तौड़गढ़ क़िले की ओर ले चला। थोड़ी दूर आगे चलते ही क़िला शुरू हो गया। पहले पाडल पोल, फिर हनुमान पोल, इसके बाद जोरला और अंत में राम पोल। इससे थोड़ा और आगे ले जाकर उसने हमें छोड़ दिया। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद सामने फतेह प्रकाश महल था। बड़े से क्षेत्र में फैला कभी महल रहा यह भवन अब राजकीय संग्रहालय बन चुका है। इसके परिसर में बड़ी संख्या में ऊँट और घोड़े लिए लोग खड़े थे। साथ में पारंपरिक वस्त्रों की कई दुकानें भी थीं। पहले तो हमें लगा कि ये भी घोड़े और ऊँट से टूर कराने वाले हैं और कपड़े भी शायद बिकने के लिए हों, पर बाद में ग़ौर करने पर मालूम हुआ कि ये फ़ोटो खिंचाने के शौक़ीन लोगों के लिए हैं। घोड़े और पारंपरिक वस्त्राभूषणों से लेकर बंदूकें तक यहाँ थोड़ी देर के लिए किराए पर उपलब्ध हैं। बहुत लोग यहाँ महाराणा प्रताप से लेकर सुलताना डाकू तक बनने का अपना शौक़ पूरा कर रहे थे। आसपास का जायजा लेने हम लोग महल के पिछवाड़े चले गए। पीछे दूर-दूर तक फैला मैदान और खंडहर ही दिख रहे थे।

इतनी बार बसे-उजड़े

क़िले जैसा वहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा था। थोड़े दिनों पहले मैंने क़िले की जर्जर हालत उसके संरक्षण के लिए केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान तथा केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के प्रयासों की ख़बर भी पढ़ी थी। जिसमें कहा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के हमले से क्षतिग्रस्त हुआ यह दुर्ग अब प्रदूषण के आक्रमण से त्रस्त है। हमें लगा, कहीं उत्खनन से उपजा प्रदूषण 7वीं शताब्दी की इस अंतरराष्ट्रीय धरोहर को पूरी तरह खा ही तो नहीं गया। हमारा इरादा सबसे पहले विजय स्तंभ और फिर पद्मिनी महल देखने का था, जिसका कोई रास्ता पता नहीं चल रहा था। रास्ता पूछने पर मालूम हुआ कि सामने बाईं तरफ़ जा रही सड़क से सीधे चले जाएँ। इसी पर आपको सारी धरोहरें दिख जाएंगी। यह मालूम हो जाने के बाद हमने तय किया कि अब पहले संग्रहालय ही देख लेते हैं। संग्रहालय में प्रवेश के टिकट लिए गए और हम अंदर।

इस दोमंज़िले महल का निर्माण उदयपुर के महाराणा फतह सिंह ने 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में करवाया गया। बाद में 1968 में इसी भवन में राज्य सरकार द्वारा संग्रहालय स्थापित किया गया। इस संग्रहालय में मध्यकाल में राजाओं द्वारा इस्तेमाल की गई विभिन्न वस्तुओं से लेकर पाषाणकाल तक की कई कलाकृतियाँ मौजूद हैं। इसके संग्रह में शामिल सिक्के, कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ, अस्त्र-शस्त्र और लकड़ी की बनी कई चीज़ें न केवल दुर्ग और मेवाड़ के प्राचीन वैभव, बल्कि इसके संघर्ष का भी साक्षात्कार कराती हैं। चित्तौड़ की नियति बहुत कुछ दिल्ली जैसी रही है, बार-बार बसने, बसकर उजडऩे और फिर बसने की। शौर्य, षड्यंत्रों, युद्ध, नीति-अनीति, सत्ता संघर्ष, राजनीति-कूटनीति और पारिवारिक विखंडन के साथ-साथ युद्धों और जौहर में जाने कितने प्राणों की आहुतियों के जितने दौर इस क़िले ने देखे हैं, उन्हें देख और महसूस कर तो ख़ुद काल का मन भी टूट कर रह जाए। गहलोत वंश के राजाओं द्वारा स्थापित इस क़िले पर पहले सिसौदिया राजाओं का क़ब्ज़ा हुआ। सिसौदिया लोगों की अलाउद्दीन से लंबी लड़ाई चली और आखि़रकार वह हार गया। फिर अकबर से लंबी लड़ाई चली, जो छल-बल का प्रयोग कर अंततः जीत गया। संग्रहालय में मौजूद वस्तुओं का बारीक़ी से निरीक्षण करें तो इतिहास को यहाँ आप जीवंत होते महसूस कर सकते हैं।

फतह प्रकाश महल के बीच में एक बड़ा सा आँगन है, जहाँ कई पर्यटक बैठे आराम करते मिले। इस आँगन में दो पेड़ भी लगे हैं और बीचोबीच एक छतरी भी है। यहाँ से बाहर निकल कर हम बाईं तरफ की सड़क पर सीधे चल पड़े। बमुश्किल एक किलोमीटर आगे चलकर सड़क के बाएँ हाथ सतबीस देवरी है। वस्तुतः यह एक भव्य जैन मंदिर है। इसमें एक मुख्य मंदिर भगवान श्री महावीर जी का है, इसके अलावा तीन मंडपों में विभक्त इस मंदिर में कुल 27 मंदिर हैं। एक परकोटे के अंदर ऊंची जगती पर स्थापित इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1505 (सन् 1448 ई.) में हुआ था। इस मंदिर में एक कल्पवृक्ष भी है।

शौर्य का प्रतीक

यहाँ से लगभग दो किलोमीटर और आगे चलने पर सड़क से दाएँ हाथ विजय स्तंभ है। बहुत बड़े परिसर में मौजूद इस स्तंभ का निर्माण 1448 ई. में ही कराया गया था। मालवा के सुल्तान पर विजय की स्मृति में निर्मित इस स्तंभ को महाराणा कुंभा ने भगवान विष्णु को समर्पित किया था। इस बड़े परिसर के ही एक हिस्से को जौहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके पीछे कुछ छोटे-छोटे मंदिरों के अवशेष हैं और एक मंदिर भी है। अंदर पहुँच कर मालूम हुआ कि लोग ऊपरी तल तक जा भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए टिकट लेना होगा। मुश्किल यह थी कि टिकट यहाँ नहीं, प्रवेश द्वार पर मिलता है। पद्मिनी महल में प्रवेश के लिए भी वहीं से टिकट मिलता है, अन्यथा उसे भी बाहर से ही देखकर लौटना पड़ेगा। मजबूरन फिर से वापस लौटना था। मैं तो उसी परिसर में ठहरकर वहाँ उपलब्ध पुरातत्व संपदा देखने लगा, लेकिन मेरे दो साथी श्री हरिशंकर राढ़ी और श्री बद्री प्रसाद यादव वहाँ से टिकटघर के लिए लौट गए। क़रीब तीन किलोमीटर से कुछ अधिक ही दूर तक आने-जाने में समय तो लगना ही था, लिहाज़ा आसपास मौजूद अन्य जगहों का भी जायजा मैंने ले लिया। दूसरी दर्शनीय जगहों पर जाने के रास्ते और नियम-क़ानून भी पता कर लिए। खीज भी आई। इतना गैर प्रोफेशनल अप्रोच सिर्फ़ भारत के ही पर्यटन विभागों का हो सकता है। इसके लिए टिकट क़िले के प्रवेश द्वार के पास मिलता है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई साइनबोर्ड तक नहीं दिखा जिससे यह जाना जा सके। बेहतर होता कि प्रवेशद्वार के पास सामने ही साइनबोर्ड लगा दिए जाते और पूरे क़िले में कहीं भी घूमने के लिए सभी टिकट इकट्ठे वहीं दे दिए जाते। इससे पर्यटन विभाग की भी बचत होती और पर्यटक को भी बार-बार टिकट लेने-देने के झंझट से फ़ुर्सत मिल जाती।

मित्रों के टिकट लेकर आने पर इस स्तंभ के अंदर गए। इसमें भीतर जाने की अनुमति तो है, पर बेहद संकरी और अंधेरी गलीनुमा सीढिय़ों वाले इस रास्ते में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल काम है। अगर इसके भीतर प्रकाश की व्यवस्था की जा सके तो इसकी भव्यता भी बढ़ जाएगी और पर्यटकों के लिए सुविधा भी। साथ ही अंदर जाने में जोखिम भी कम हो जाएगी। 37 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले स्तंभ में कुल नौ मंज़िलें हैं। बाहर से तो यह शानदार है ही, भीतर भी जगह-जगह ख़ूबसूरत नक्काशी है। सबसे ऊपरी मंज़िल से चित्तौडग़ढ़ क़िले के भीतर मौजूद कई दर्शनीय जगहें साफ़ दिखाई देती हैं। हमने वहीं से कुछ तसवीरें भी खींचीं। नीचे उतरने पर मालूम हुआ कि इस परिसर में ही मौजूद मंदिर के पीछे ही गोमुख कुंड है, जो बाहर से देखने पर क़िले का ही एक हिस्सा लगता है।

वह सौंदर्य अनूठा

इसके बाद हम रानी पद्मिनी महल की ओर बढ़े। यह महल एक ताल के भीतर बना है। झील से पहले एक परिसर बना है, जिसे रानी पद्मिनी उद्यान कहा जाता है। हमें उम्मीद थी कि टिकट लेकर महल को अंदर जाकर देखा जा सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। यह टिकट इसी उद्यान परिसर के लिए होता है, जिसके अंतिम छोर से पानी के बीच बने महल को ठीक से देखा जा सकता है। महल चूँकि एक तालाब के भीतर बना है और सड़क या उद्यान से महल के बीच कोई पुल भी नहीं है, इसलिए अंदर जाकर महल देखना संभव नहीं है। चित्तौडग़ढ़ के इतिहास में इस महल का विशेष महत्व है। तीन मंज़िलों वाले इस जलमहल का निर्माण कब हुआ, इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। केवल यह पता चला कि सन् 1881 में राणा सज्जन सिंह ने इसकी दीवारों पर प्लास्टर कराया और कुछ नए निर्माण भी कराए थे।

बताया जाता है कि महल के भीतर एक कमरे में आदमक़द शीशे लगे हैं। इन्हीं शीशों के ज़रिये राजा रतन सिंह ने बहुत आग्रह पर दिल्ली के सुलतान अलाउद्दीन खिलजी को तालाब के जल में रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब दिखाया था, जिसके बाद वह रानी पद्मिनी को पाने के लिए बेचैन हो उठा और फिर मेवाड़ के राणा व खिलजी के बीच कई युद्ध हुए। लोगों का मानना है कि इस महल का उपयोग रानी पद्मिनी केवल गरमी के दिनों में किया करती थीं। शेष समय वह राणा कुंभा महल में ही रहती थीं। तालाब के दूसरे छोर पर कुछ खंडहर दिखाई देते हैं। बताया जाता है कि ये खातण रानी के महल के खंडहर हैं। यहाँ से कुछ और आगे चलकर भाक्सी है। जनश्रुतियों के अनुसार महाराणा कुंभा ने मालवा के सुलतान महमूद शाह को पकड़ कर यहीं पाँच महीने तक क़ैद रखा था। इसके आगे मृगवन शुरू हो जाता है।

यह सब देखने में शाम के चार बज गए थे। अब वापस लौटना था और अभी कई चीज़ें देखनी भी थीं। लौटते हुए हमने सबसे पहले इसी सड़क पर मौजूद कालिका माता मंदिर के दर्शन किए। चित्तौडग़ढ़ क्षेत्र का यह सबसे पुराना मंदिर है। इसका निर्माण मेवाड़ के गुहिलवंशी राजाओं ने आठवीं शताब्दी में करवाया था। शुरुआत में यह सूर्य मंदिर था, पर बाद में आक्रांताओं द्वारा सूर्य प्रतिमा खंडित कर दिए जाने के कारण सज्जन सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और यहाँ कालिका माता की प्रतिमा स्थापित करवाई। इसकी दीवारों पर अभी भी सूर्य प्रतिमाएँ उकेरी हुई हैं। थोड़ा और आगे चलकर मीरा मंदिर है। यह भी एक बड़े परिसर में मौजूद है। हालाँकि अब इसे आम तौर पर मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन मीरा मंदिर यहाँ मुख्य मंदिर के पार्श्व भाग में एक छोटा सा मंदिर है। इसका मूल नाम कुंभास्वामिन मंदिर है और अब यहाँ गर्भगृह में श्यामसुंदर की प्रतिमा स्थापित है। मूल रूप से यह भगवान वराह का मंदिर रहा है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1449 ई. में करवाया था। ऊँचे शिखर, विशाल कलात्मक मंडप एवं प्रदक्षिणा वाला यह मंदिर इंडो-आर्यन स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है।

अहिंसा का कीर्ति स्तंभ

अहिंसा का कीर्ति स्तंभ

अब यहाँ से हमें कीर्ति स्तंभ की ओर निकलना था। इसके लिए हमें क़रीब तीन किलोमीटर पैदल सुनसान रास्ते पर चलना था। हम चल पड़े। यह पूरा रास्ता पठार की चट्टानों और सड़क के दोनों तरफ़ शरीफे के बाग़ान से भरा पड़ा है। यह फल लगने का समय नहीं था, वरना शायद कुछ लिए भी होते। रास्ते की सारी थकान दूर कर देने के लिए यह जीवंत दृश्य ही काफ़ी था। बीच-बीच में कई जगह चट्टानों से अपने-आप बन पड़ी आकृतियाँ ऐसा आभास दे रही थीं मानो उन्हें सायास किसी सधे कलाकार ने बनाया हो। क़िले के दूसरे आकर्षणों की तरह वहाँ भी कई और पर्यटक पहले से मौजूद थे। 12वीं शताब्दी में बनवाया गया यह स्तंभ 22 मीटर ऊँचा है। राणा रावल कुमार सिंह के शासनकाल में इसे जैन व्यापारी जीजा भगरवाल ने बनवाया था। यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी को समर्पित है। इसके निकट ही एक जैन मंदिर भी है। कीर्ति स्तंभ और मंदिर की बाहरी दीवारों पर भी बहुत सुंदर प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। इसके पीछे नदी और सामने घाटीनुमा मैदान है।

अब यहाँ से हमें कीर्ति स्तंभ की ओर निकलना था। इसके लिए हमें क़रीब तीन किलोमीटर पैदल सुनसान रास्ते पर चलना था। हम चल पड़े। यह पूरा रास्ता पठार की चट्टानों और सड़क के दोनों तरफ़ शरीफे के बाग़ान से भरा पड़ा है। यह फल लगने का समय नहीं था, वरना शायद कुछ लिए भी होते। रास्ते की सारी थकान दूर कर देने के लिए यह जीवंत दृश्य ही काफ़ी था। बीच-बीच में कई जगह चट्टानों से अपने-आप बन पड़ी आकृतियाँ ऐसा आभास दे रही थीं मानो उन्हें सायास किसी सधे कलाकार ने बनाया हो। क़िले के दूसरे आकर्षणों की तरह वहाँ भी कई और पर्यटक पहले से मौजूद थे। 12वीं शताब्दी में बनवाया गया यह स्तंभ 22 मीटर ऊँचा है। राणा रावल कुमार सिंह के शासनकाल में इसे जैन व्यापारी जीजा भगरवाल ने बनवाया था। यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी को समर्पित है। इसके निकट ही एक जैन मंदिर भी है। कीर्ति स्तंभ और मंदिर की बाहरी दीवारों पर भी बहुत सुंदर प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। इसके पीछे नदी और सामने घाटीनुमा मैदान है।

यह जगह इतनी शांत और सुंदर है कि अगर समय होता तो शायद हम यहाँ घंटों बैठना पसंद करते। वहाँ से वापस लौटते समय रास्ते में भगवान शिव का एक मंदिर था, जहाँ कोई यज्ञ चल रहा था और उसी समय प्रसाद वितरण हो रहा था। हमने सोचा क्यों न पुण्यलाभ उठाया जाए और प्रसाद ले लिया। इसके बाद दर्शन भी कर लिया। यह भी कोई प्राचीन मंदिर ही था, लेकिन कोई ऐसा अभिलेख यहाँ उपलब्ध नहीं था, जिससे ठीक-ठीक जानकारी मिल सके। चलते-चलते क़रीब साढ़े सात बजे हम राणा कुंभा महल पहुँच गए थे। महल तो क्या, अब केवल खंडहर बचे हैं और ये खंडहर ही चित्तौड़ के ऐतिहासिक गौरव के वास्तविक स्मृतिशेष हैं।

महल के अंदर जाने के लिए मुख्य दरवाज़ा छोटा सा है। लगभग पांच फुट ऊँचा। वहाँ तक पहुँचने के लिए स्लोप जैसा बना हुआ है। भीतर जाने पर पहले एक कमरा है, फिर गलियारानुमा निर्माण और अब बिना छत के हो गए कई कमरों के खंडहर। इस महल के पीछे एक और खंडहर है। यह खंडहर भी एक ऐसे प्राचीन भवन का है, जो न केवल मेवाड़, बल्कि मनुष्यता के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ का साक्षी रहा है। बताया जाता है कि यही वह जगह है जहाँ महाराणा उदय सिंह का जन्म हुआ था। उस समय मेवाड़ का राजकाज संभाल रहा बनवीर राणा विक्रमादित्य की हत्या पहले ही कर चुका था। आगे वह अपना मार्ग निष्कंटक करने के लिए उदय सिंह की ही हत्या करने वाला था। इसकी भनक पन्ना धाय को लग गई और उन्होंने उदय सिंह की जगह स्वयं अपने पुत्र चंदन की बलि दे दी। यह अलग बात है कि आज पन्ना धाय की चर्चा लोगों की ज़ुबानों और कुछ किताबों के सीमित पन्नों तक ही सीमित है, बाक़ी चित्तौड़ में उनके नाम का कोई स्मारक नहीं दिखा।

इस महल का निर्माण वास्तव में राणा हमीर ने करवाया था, लेकिन बाद में 15वीं सदी में राणा कुंभा ने इसमें कई परिवर्तन-परिवर्धन करवाए और इसीलिए इसे कुंभा महल कहा जाने लगा। इसके सामने ही बनवीर की दीवार और बड़ी पोल भी है। यहीं से एक रास्ता चित्तौड़ के महाराणा की कुलदेवी तुलजा भवानी के मंदिर की ओर भी जाता है।

अगले दिन साँवलिया जी

यह सब देखते हुए रात 9 बजे हम वापस अपने कमरे में थे। थोड़ी देर शहर में घूमने भी निकले और खा-पीकर लौट आए। अगले दिन सुबह ही साँवलिया जी मंदिर निकले। यह चित्तौडग़ढ़ से 40 किलोमीटर दूर उदयपुर वाले हाइवे पर स्थित है। उदयपुर हाइवे पर बागुंड-भादसोड़ा चौराया से बाईं तरफ़ एक रास्ता निकलता है। इसी रास्ते पर 6 किलोमीटर आगे जाकर भदसोड़ा गांव में है यह मंदिर। इसी मंदिर के कारण अब यह गांव धीरे-धीरे एक छोटे क़सबे का रूप ले चुका है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार हैं।)

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार हैं।)